(JB Pressより引用)

以前、EdTechの展示会に参加させて頂いたことがありますが、

エドテクといえば、AI×デジタル端末ということで、各社、

国算理社英と、5教科を中心に、

デジタルの力で学習効率をあげよう!

と歌っていました。

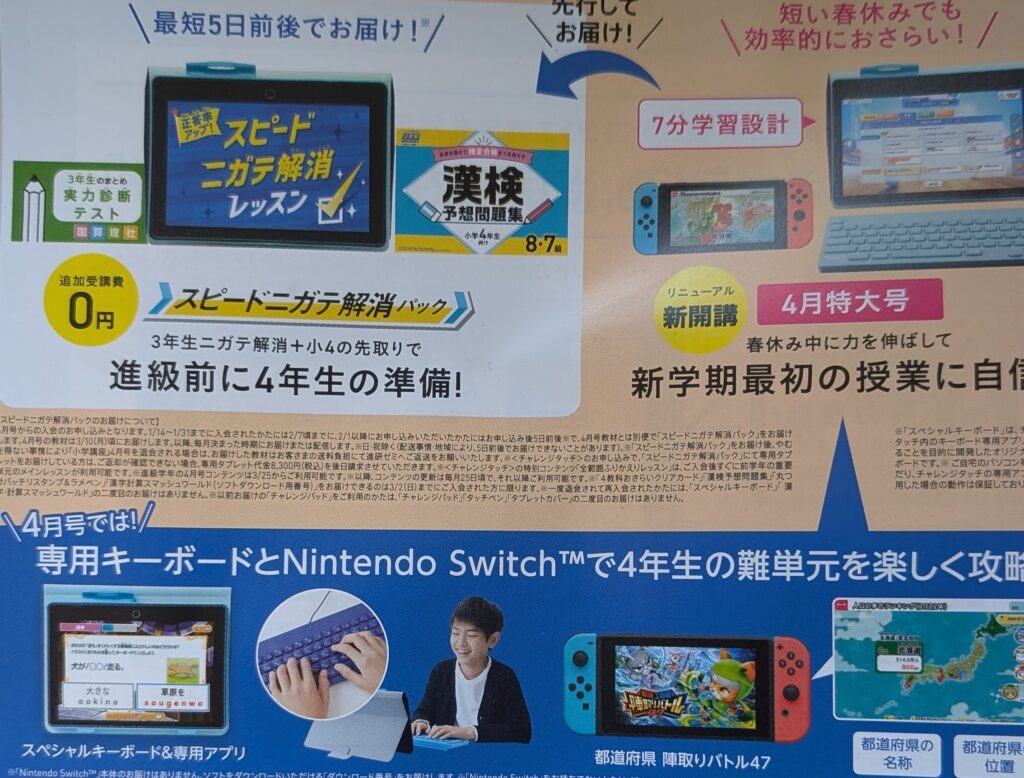

私が、かつて中学生の頃やっていた進研ゼミも、

もう紙の教材はあまり打ち出さず、

デジタル端末を使った教材を全面に押し出して営業をかけています。

デジタルだと、

・採点が自動でやってくれるから、親が何もしなくてよい。

・わからない部分も、解説が動画などで見れるから、親がみてあげなくていい。

・かっこいい音と動きのあるイラスト、映像で、子供がゲーム感覚で学べ、食いつきがよい

などのメリットがあります。

もちろん、企業としても、デジタルの方が紙より、収益がよい面もあります。

また、VCからの投資も受けやすいです。

一方で、

デメリットとして、東大の脳科学者酒井先生があげるのは、

・子供は、その時わかった気にはなるが、本当には身についていない

・集中力が続かなくなる

・読解力の低下

などが挙げられています。

私は、是々非々でみているのですが、

個人の体験で言うと、最近、活字の読書を、Kindleから紙に替えました。

理由は、電子端末を見ていると、

頭がぼーっとしてくる

のが正直あり、

仕事で、たくさん使っている中、プライベートの読書でも、端末を見たくないからです。

脳科学どうこうと難しく言うつもりはないですが、

子供にはデジタル端末での学習は、

視聴覚の刺激が強すぎて、ぼーっとTVを見ているように学習をすすめ、

酒井教授がいう、わかった気になって、しばらくすると忘却の彼方になっているのでは、

というのは感じます。

ですので、国語、算数、理科、社会は、デジタル教科書に反対の立場です。

一方で、英語については、

紙では出せない、音やイメージと一緒に覚えるという、

言語教育で、とても重要なアプローチが可能ということで、デジタルも支持しています。

要はバランスの問題です。

アプリだけではだめで、

インプットは、デジタルのアプリでもいいので、アウトプットは、全部でなくてもいいので、生身の人間にアウトプットできる機会があるといいですよね。

先生が画面用にリアルタイムでいて行う、オンライン英会話は、半分デジタル、半分生身という感じですね。

移動やコストの面を考えても、メリットは大きいです。

ですので、英語については、デメリットもありますが、メリットが上回ることが多いので、すべてではないですが、デジタルの波を支持します。

(読売新聞デジタル版より引用)

一方で、北欧を中心に、デジタル教科書から、紙への回帰が起きている状況で、現在のデジタル端末押しのEdTechスタートアップは、今後、時間差で、逆風が吹いてくる可能性があるのかなと感じています。